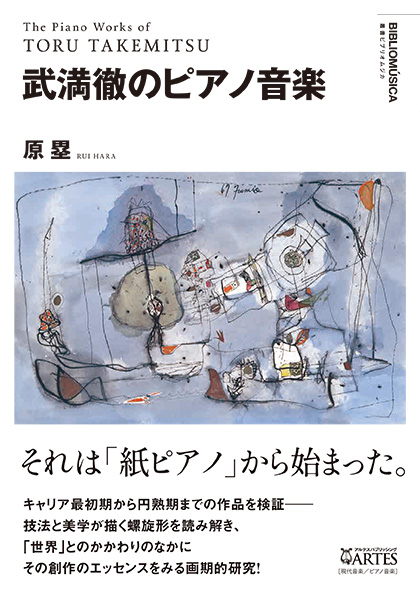

あいだ哲学会(京都大学大学院人間・環境学研究科武田宙也研究室)が発行する学術誌『あいだ/生成』第13巻(2023年3月31日発行)に、原塁著『武満徹のピアノ音楽』の書評が掲載されました。

評者は國學院大學准教授で美学、哲学、芸術学、西洋美術史を専攻されている岡本源太さん。

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/283271/1/aida_13_053.pdf

おずおずと進む旋律をためらいがちに揺れる和声が彩る《遮られない休息》(一九五二)から、回文のごとき周期的で幻惑的な雨垂れの揺らめきを思わせる《雨の樹 素描》(一九八二)まで、三〇年におよぶ六曲のピアノ曲が集中的に分析され、とはいえ代表的なオーケストラ曲や電子音響音楽にも紙幅が割かれて、武満の創造の軌跡全体を見透すことのできる書物である。

けっして抒情性を手放さなかったかに聞こえる武満の音楽と、情感豊かな言葉で綴られた武満の随筆と、それ自体で美的に享受されがちであったこれらの一方を他方のホモロジックな反映と見なしてしまうことを周到に避けながら、これらのあいだの二重生成を巧みに捉えるという「系譜学的」アプローチを取ったところに、本書の強みがあるだろう。そうして描き出される二重生成は、「新しいリアリズム」から「インターメディア」をへて「スピリチュアリズム」にいたるまでの同時代的文脈を巻き込んで、螺旋形を描いて展開する。本書は武満の楽曲ひとつひとつを細緻に分析したものであると同時に、武満の言説を通して戦後前衛芸術の姿をあらためて浮かび上がらせるものでもある。ここには安易な反映論が入り込む余地はない。武満の創造の軌跡全体が、同時代的文脈と呼応しながら、その動的に生成していく姿へと復元されている。

と評価していただきました。

後半では、

しかし、結果として見えてきた姿がまさに時代の反映のように思われるとしたら──。

と留保をおいたうえで、

描き出された武満の創造の軌跡は、言ってみれば、アヴァンギャルドからポストモダニズムへの変遷ではあるだろう。彼のようにたえず先端を開拓していった芸術家が典型的な時代の趨勢を体現していても、何ら不思議はないところかもしれない。とはいえ、時代の趨勢のなかでも変わることのない武満の固有性は何であったのかと、あらためて率直に問いかけてみたくもなる。

と指摘し、終生変わらぬ唯物論者であった武満が「師」とあおいだ瀧口修造について、

本書でも、武満の初期作品の分析にあたって示唆に富む考察をおこなっている。しかしながら、さらに延長することもできよう。

瀧口の物質性は、還元主義的なものではまったくなく、むしろたえず現実の生において関係を生成していくものであって、武満のそれと共鳴するもののように思われる。

と、本書のさらなる展開の可能性について示唆してくださいました。